УДК 639.2.09:597: 504.455

DOI 10.33861/2071-8020-2025-3-36-41

Оригинальное эмпирическое исследование

Романова Н. Н., Клец Н.Н., Головина Н. А., Вишторская А.А., Головин П. П., Сехина О. В. Филиал по пресноводному рыбному хозяйству

федерального государственного бюджетного научного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного

хозяйства и океанографии», Московская область, пос. Рыбное

Михайлова М. В. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-исследовательский

институт биомедицинской химии имени В.Н. Ореховича», г. Москва

Лысенко А. А. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина», г. Краснодар

Аннотация. Представлен видовой состав и анализ зараженности паразитами щуки, судака, берша, окуня, леща, плотвы, красноперки, густеры и линя в Угличском водохранилище за периоды исследований 2014-2015 гг. и 2023-2024 гг. У рыб выявлено 36 видов и 3 неопределенные до вида формы. Богатый видовой состав отмечен в паразитофауне леща (14 видов), судака (11 видов) и окуня (10 видов). Доминантными видами у щуки являются моногенеи Tetraonchus monenteron, судака и линя - Ergasilus sieboldi, берша -Ichthyocotylurus variegatus, окуня - Apophallus muehlingi, у леща, густеры, плотвы и красноперки - Paracoenogonimus ovatus. Наибольшая выравненность обилия видов отмечена в паразитофауне красноперки и щуки.

Ключевые слова: индекс доминирования Бергера-Паркера, паразитарные сообщества, паразитологический анализ, рыбы, Угличское водохранилище.

Угличское водохранилище относится к Верхневолжскому каскаду крупных водохранилищ, расположенных на реке Волга в центральной части Восточно-Европейской равнины в Тверской и Ярославской областях. Водоем был образован в 1939 году при строительстве Угличской гидроэлектростанции. Этот водоем комплексного использования водных ресурсов для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, энергетики, водного транспорта, промышленного и сельскохозяйственного водоснабжения, рыбного хозяйства, рекреационных целей [9].

Угличское водохранилище - водоем руслового типа, площадью при нормальном подпорном уровне 249 км2, длиной -143 км. Максимальная ширина составляет 5,0 км, полный объём -1,25 км3, полезный - 0,81 км3, средняя глубина - 5,0 м, максимальная у плотины - 22,0 м, площадь водосбора - 60,3 тыс. км2 [7].

По составу ихтиофауны — это водохранилище относится к водоемам лещево-плотвичного типа. Видовой состав рыб представлен карповыми, окуневыми, щуковыми, сомовыми видами рыб [2].

Паразитологические исследования рыб во многих Волжских водохранилищах начаты практически одновременно с их строительством в 40-50 годы XX века и продолжаются уже на протяжении 80 лет [4, 5, 6, 8, 10, 12]. При этом из каскада Волжских водохранилищ Угличское является наименее обследованным водоемом. Проведение паразитологических исследований в водоеме является актуальной задачей для оценки эпизоотической и эпидемиологической ситуации. В водохранилище осуществляют промысловый и любительский лов рыбы, оно является объектом массового отдыха населения и основным источником водоснабжения городов Дубны, Кимр, Углича.

Количественный и качественный состав паразитов рыб в водоемах подвержен изменениям во времени (сезонные, межгодовые колебания), что, вероятно, является отражением воздействия факторов окружающей среды, в том числе и антропогенного характера [18]. Видовое разнообразие паразитов определяется доступностью промежуточных и дефинитивных хозяев для осуществления жизненного цикла [1]. Сообщества паразитов отдельных видов рыб формируют паразитофауну всего рыбного сообщества в определенном водоеме.

Анализ видового состава и определение доминирующих видов в паразитарных сообществах позволяет исследовать различные аспекты биоразнообразия и отражает состояния гидробиоценоза.

Целью исследований являлось определение видового состава паразитов и доминирующих видов в паразитофауне рыб Угличского водохранилища.

Материал и методы исследований. Паразитологические исследования рыб в Угличском водохранилище были проведены в два этапа: в периоды с 2014 по 2015 годы и с 2023 по 2024 годы.

Объектами исследования служили наиболее распространенные виды рыб, образующие ядро ихтиофауны: щука (Esox lucius), судак (Sander lucioperca), берш (Sander volgensis), окунь (Perca fluviatilis), лещ (Abramis brama), плотва (Rutilus rutilus), красноперка (Scardinius erythrophthalmus), густера (Blicca bjoerkna), линь (Tinca tinca).

Паразитологический анализ проведен у рыб в возрасте от двухлеток (1+) до семилеток (6+) по общепринятым в ихтиопарази-тологии методам [3, 16]. Идентификацию выявленных трематод осуществляли по «Определитель паразитов пресноводных рыб фауны СССР» (1987) и «Метацеркарии трематод - паразиты пресноводных Центральной России» [15, 11]. Неопределенными до вида паразитами являются р. Diplostomum, Tetraonchus и глохидии кл. Bivalvia. Объем обследуемой выборки составил около 300 экз. рыб.

Для количественной оценки зараженности рыб применяли следующие показатели: встречаемость или экстенсивность инвазии (ЭИ, %), интенсивность инвазии средняя (ИИ ср., экз./ рыбу), амплитуда интенсивности инвазии (АИИ, экз./рыбу) и индекс обилия (ИО, экз./рыбу). Зараженность кровепаразитами оценивали на окрашенных мазках крови по обнаружению их на 1000 эритроцитов.

Наряду со значениями зараженности определяли следующие экологические показатели биоразнообразия:

1 .) автогенный вид, существующий в пределах данного водоема (АВ);

2 .) аллогенный вид, покидающий пределы водоема на определенной фазе развития (АЛ);

3 .) виды-генералисты, обычные для нескольких родов или семейств хозяев (Г);

4 .) виды-специалисты, встречающиеся только у одного вида или одного рода хозяев (С).

Используя индекс доминирования Бергера-Паркера (D) [19], рассчитывали отношения доминантных видов:

где Nmax - общее число особей доминантного вида; Nt - общее количество особей паразитов в сообществе.

Математическая обработка результатов исследований выполнена с использованием методов статистического анализа в программе Microsoft Excel.

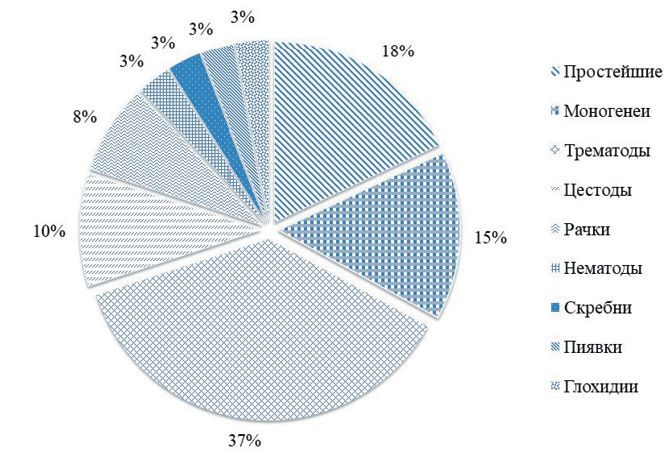

Результаты исследований и их обсуждение. Видовой состав паразитов рыбного сообщества Угличского водохранилища представлен 9 систематическими группами (рисунок 1). Из них по видовому разнообразию преобладают трематоды.

Рис. 1. Состав паразитофауны рыб Угличского водохранилища

Всего обнаружено 36 видов паразитов и 3 возбудителя не определены до вида (табл. 1).

Таблица 1 Видовой состав паразитов рыб Угличского водохранилища

| № п/п | Вид паразита | Локализация | Вид рыб |

|---|---|---|---|

| 1 | Trypanosoma schulmani | кровь | щука |

| 2 | Trypanosoma luciopercae | кровь | судак |

| 3 | Trypanosoma percae. | кровь | окунь |

| 4 | Myxobolus sander | жабры | судак |

| 5 | Myxobolus bramae | жабры | лещ |

| 6 | Myxobolus musculi | мышцы | лещ |

| 7 | Mixosoma anurus | жабры | щука |

| 8 | Diplozoon paradoxum | жабры | лещ, густера, плотва |

| 9 | Paradiplozoon bliccae | жабры | лещ |

| 10 | Dactylogyrus falcatus | жабры | лещ |

| 11 | Dactylogyrus cornu | жабры | густера |

| 12 | Tetraonchus monenteron | жабры | щука |

| 13 | Tetraonchus sp. | жабры | берш |

| 14 | Tylodelphys clavata | стекловидное тело | щука, судак, окунь, плотва, красноперка |

| 15 | Diplostomum sp. | хрусталик | лещ, густера, плотва, красноперка, линь |

| 16 | Diplostomum gasterostei (mc) | хрусталик | щука |

| 17 | Ichthyocotylurus variegatus (mc) | полость тела | берш, окунь |

| 18 | Ichthyocotylurus erraticus (mc) | область сердца | берш, лещ, густера, плотва |

| 19 | Posthodiplostomum brevicaudatum (mc) | стекловидное тело | судак, густера, плотва |

| 20 | Posthodiplostomum cuticola (mc) | кожа | лещ, густера, плотва, красноперка |

| 21 | Nicolla skrjabini | кишечник | судак |

| 22 | Apophallus muehlingi (mc) | лучи плавников, кожа | окунь, лещ, густера, плотва, красноперка |

| 23 | Paracoenogonimus ovatus (mc) | мышцы | лещ, густера, плотва, красноперка |

| 24 | Metorchis xanthosomus (mc) | мышцы | плотва, красноперка |

| 25 | Pseudamphistomum truncatum (mc) | мышцы | плотва, лещ |

| 26 | Bunodera luciopercae | кишечник | щука, берш, окунь |

| 27 | Azygia lucii | кишечник | берш, судак |

| 28 | Asymphylodora tincae | кишечник | линь |

| 29 | Trienophorus nodulosus (pl) | печень | окунь |

| 30 | Caryophyllaeus fimbriceps | кишечник | линь |

| 31 | Ligula intestinalis (pl) | полость тела | лещ |

| 32 | Proteocephalus percae | кишечник | окунь |

| 33 | Camallanus lacustris | кишечник | щука, судак, окунь |

| 34 | Acanthocephalus lucii | кишечник | щука, окунь |

| 35 | Piscicola geometra | поверхность тела | лещ |

| 36 | Acntneres percarum | жабры | судак |

| 37 | Ergasilus sieboldi | жабры | щука, судак, берш, лещ, линь |

| 38 | Argulus coregoni | поверхность тела | щука |

| 39 | кл. Bivalvia | жабры | судак, окунь, густера |

При паразитологическом исследовании щуки выявлено 9 видов паразитов. Высокая встречаемость отмечена у специфичной для этого вида рыб моногенеи Tetraonchus monenteron (АИИ от 4 до 72 экз./рыбу) и у паразитических рачков Ergasilus sieboldi (АИИ от 2 до 13 экз./рыбу). Другие виды паразитов встречались реже (у 20-40% рыб), АИИ составляла от 1 до 3 экз./рыбу (табл. 2).

Таблица 2 Видовой состав и зараженность щуки паразитами

| Вид паразита | ЭИ, % | ИИ ср., экз./рыбу | ИО, экз./рыбу |

|---|---|---|---|

| Trypanosoma schulmani | 40,0 | 2,0* | 0,7 |

| Mixosoma anurus | 20,0 | 21,0** | 4,2 |

| Tetraonchus monenteron | 80,0 | 32,0 | 25,6 |

| Tylodelphys clavata | 20,0 | 1,0 | 0,2 |

| Diplostomum gasterostei | 20,0 | 3,0 | 0,6 |

| Bunodera luciopercae | 20,0 | 8,0 | 1,6 |

| Acanthocephalus lucii | 40,0 | 1,5 | 0,6 |

| Camallanus truncates | 40,0 | 3,0 | 1,4 |

| Ergasilus sieboldi | 80,0 | 8,0 | 3,2 |

| Argulus coregoni | 20,0 | 3,0 | 0,6 |

Примечание: * - экз./1000 эритроцитов; ** - цисты/рыбу

У берша обнаружено 6 видов паразитов и один не определен до вида. Максимальные значения зараженности отмечены для трематоды Ichthyocotylurus variegatus. Уровень заражения составлял от 90 до 234 экз./рыбу, цисты с мета- церкариями находились на почках и стенках плавательного пузыря. Паразитические рачки Ergasilus sieboldi встречались у 100% рыб, но уровень заражения ими невысокий: АИИ составляла от 4 до 9 экз/рыбу. Другие виды паразитов обнаруживали реже (у 20-50% рыб), АИИ составляла от 1 до 18 экз./рыбу (табл. 3).

Таблица 3 Видовой состав и зараженность берша паразитами

| Вид паразита | ЭИ, % | ИИ ср., экз./рыбу | ИО, экз./рыбу |

|---|---|---|---|

| Tetraonchus sp. | 50,0 | 9,0 | 6,4 |

| Ichthyocotylurus variegatus | 50,0 | 162,0 | 81,0 |

| Ichthyocotylurus eraticus | 50,0 | 8,0 | 2,0 |

| Bunodera luciopercae | 20,0 | 8,0 | 2,0 |

| Azygia lucii | 20,0 | 26,0 | 6,5 |

| Camallanus truncates | 20,0 | 4,0 | 1,0 |

| Ergasilus sieboldi | 100,0 | 6,5 | 6,5 |

| Camallanus truncates | 40,0 | 3,0 | 1,4 |

| Ergasilus sieboldi | 80,0 | 8,0 | 3,2 |

| Argulus coregoni | 20,0 | 3,0 | 0,6 |

У судака выявлено 10 видов паразитов и один не определен до вида. Максимальные значения зараженности отмечены у Ergasilus sieboldi (АИИ от 8 до 144 экз./рыбу) и Myxobolus sander (АИИ от 12 до 70 цист/рыбу). Паразитические рачки и цисты миксоспоридии локализовались на жабрах. Другие виды паразитов встречались реже при ЭИ от 20 до 50% рыб, АИИ составляла от 1 до 20 экз./рыбу (табл. 4).

Таблица 4 Видовой состав и зараженность судака паразитами*

| Вид паразита | ЭИ, % | ИИ ср., экз./рыбу | ИО, экз./ рыбу |

|---|---|---|---|

| Trypanosoma luciopercae | 20,0 | 1,0** | 0,2 |

| Myxobolus sander | 50,0 | 41,0 | 20,5 |

| Tylodelphys clavata | 50,0 | 3,0 | 1,5 |

| Posthodiplostomum brevicaudatum | 20,0 | 1,0 | 0,1 |

| Ichthyocotylurus eraticus | 40,0 | 8,0 | 4,0 |

| Nicolla skrjabini | 20,0 | 1,0 | 0,1 |

| Azygia lucii | 20,0 | 6,0 | 0,6 |

| Camallanus truncates | 20,0 | 1,0 | 0,1 |

| Acntneres percarum | 20,0 | 1,0 | 0,1 |

| Ergasilus sieboldi | 100,0 | 76,0 | 76,0 |

| кл. Bivalvia | 40,0 | 6,5 | 3,2 |

Примечание: * - приведены усредненные данные за оба периода; ** - экз./1000 эритроцитов

У окуня выявлено 9 видов паразитов и один не определен до вида (табл. 5). Отмечены максимальные значения зараженности ме- тацеркариями Apophallus muehlingi (АИИ от 2 до 131 экз./рыбу). При этом у зараженных рыб наблюдали наличие множественных мелких черных цист в лучах плавников и эпидермисе кожи. Встречаемость Apophallus muehlingi на окуне в 2023-2024 гг. по сравнению с 20142015 гг. увеличилась незначительно (с 67% до 72%), но зараженность (ИИ ср.) возросла более чем в 2 раза (с 48,0 до 86,8 экз./рыбу).

Таблица 5 Видовой состав и зараженность окуня паразитами

| Вид паразита | ЭИ, % | ИИ ср., экз./рыбу | ИО, экз./ рыбу |

|---|---|---|---|

| Trypanosoma percae | 70,0/-* | 1,0 | 0,8 |

| Tylodelphys clavata | 22,0/70,0 | 5,5/6,5 | 1,2/4,4 |

| Ichthyocotylurus variegatus | 78/80,0* | 15,0/16,6 | 11,3/12,9 |

| Apophallus muehlingi | 67/72,0* | 21,7/86,8* | 14,5/59,1* |

| Bunodera luciopercae** | 14,0 | 2,0 | 0,3 |

| Trienophorus nodulosus** | 14,0 | 1,00 | 0,1 |

| Proteocephalus percae** | 14,0 | 1,0 | 0,1 |

| Acanthocephalus lucii** | 14,0 | 1,0 | 0,1 |

| Camallanus truncates | 11,0/45,0 | 1,0/1,5 | 0,1/0,6 |

| кл. Bivalvia** | 6,0 | 1,0 | 0,06 |

Примечание: * - перед чертой данные по результатам паразитологического исследования 2014-2015 гг., за чертой данные, полученные в 2023-2024 гг.; ** - приведены усредненные данные за оба периода

Увеличилась встречаемость рыб, зараженных нематодой Camallanus truncates (с 11 до 45%), которая паразитирует в кишечнике, и метацеркариями трематоды Tylodelphys clavata (с 22,2 до 70%), локализующими в стекловидном теле глаз. Интенсивность инвазии сохранилась на прежнем уровне.

Встречаемость метацеркарий трематоды Ichthyocotylurus variegatus была примерно одинаковой в обследованные годы и достигала 78-80% при интенсивности инвазии 15-16 экз./рыбу. Другие виды паразитов встречались реже, АИИ составляла от 1 до 10 экз./рыбу.

У леща обнаружено 13 видов паразитов и один не определен до вида (табл. 6). В 2023-2024 гг. максимальные значения зараженности отмечено метацеркариями Paracoenogonimus ovatus (А.И.И. от 30 до 740 экз./рыбу), локализующими в мышцах. По сравнению с 2014-2015 гг. И.И. увеличилась в 9 раз (с 20 до 182 экз./рыбу), а также увеличилась и встречаемость зараженных лещей от 67 до 100%.

Таблица 6 Видовой состав и зараженность леща паразитами

| Вид паразита | ЭИ, % | ИИ ср., экз./рыбу | ИО, экз./ рыбу |

|---|---|---|---|

| Myxobolus bramae** | 20,0 | 1,5 | 0,3 |

| Myxobolus musculi** | 12,5 | 1 циста/ 1 г мышц | 0,2 цисты/1 г мышц |

| Dactylogyrus falcatus** | 10,0 | 4,0 | 0,4 |

| Paradiplozoon bliccae** | 20,0 | 8,0 | 1,6 |

| Diplozoon paradoxum** | 30,00 | 1,34 | 0,4 |

| Diplostomum sp. | 100,0/30,0* | 4,7/2,5 | 4,7/0,5 |

| Posthodiplostomum cuticola | 16,7/65,0* | 16,0/39,0 | 13,3/22,3 |

| Ichthyocotylurus erraticus | 67/10,0* | 4,5/15,0 | 3,0/1,5 |

| Apophallus muehlingi | 80/70,0* | 61/45,0 | 38,8 |

| Paracoenogonimus ovatus | 66,7/100,0* | 20,0/182,0 | 12,5/182,0 |

| Pseudoamphistomum truncatum** | 12,5 | 10,0 | 1,25 |

| Ligula intestinalis** | 5,0 | 4,0 | 0,2 |

| Piscicola geometra** | 25,0 | 1,8 | 0,4 |

| Ergasilus sieboldi** | 12,5 | 1,0 | 0,1 |

Примечание: * - перед чертой данные по результатам паразитологического исследования 2014-2015 гг., за чертой данные, полученные в 2023-2024 гг.; ** - приведены усредненные данные за оба периода

В 2023-2024 гг. увеличилась встречаемость зараженных рыб трематодами Posthodiplostomum cuticola с 16,7 до 65%, а также возросла и интенсивность инвазии (в 2 раза).

Снизилась встречаемость метацеркарий трематоды Apophallus muehlingi, Ichthyocotylurus erraticus и Diplostomum sp., соответственно, на 12,5%, в 2 и 3 раза. Обследование рыб показало снижение интенсивности инвазии только при заражении Apophallus muehlingi на 26% и увеличение в 2 раза при заражении Ichthyocotylurus erraticus и Diplostomum sp.

Другие виды паразитов встречались реже (у 5-30%), АИИ составляла от 1 до 10 экз./рыбу.

Таблица 7 Видовой состав и зараженность густеры паразитами

| Вид паразита | ЭИ, % | ИИ ср., экз./рыбу | ИО, экз./ рыбу |

|---|---|---|---|

| Posthodiplostomum cuticola | 97,00 | 30,4 | 27,9 |

| Apophallus muehlingi | 43,00 | 30,9 | 12,4 |

| Diplozoon paradoxum | 7,0 | 1,0 | 0,10 |

| Posthodiplostomum brevicaudatum | 14,0 | 8,34 | 7,50 |

| Diplostomum sp. | 7,0 | 1,0 | 0,10 |

| Ichthyocotylurus erraticus | 100,00 | 13,4 | 13,40 |

| Paracoenogonimus ovatus | 80,00 | 70,3 | 34,0 |

| кл. Bivalvia | 7,0 | 7,0 | 1,75 |

У густеры, обследованной только в 2023-2024 гг., выявлено 6 видов паразитов и один неопределенный до вида (табл. 7). Максимальные значения зараженности отмечено метацеркария- ми трематод Paracoenogonimus ovatus (А.И.И. от 30 до 140 экз./ рыбу), Posthodiplostomum cuticola (А.И.И. от 1 до 362 экз./рыбу), Ichthyocotylurus erraticus (А.И.И. 2-52 экз./рыбу) и Apophallus muehlingi (А.И.И. 2-50 экз./рыбу). Другие виды паразитов встречались реже (у 7 - 14% рыб), А.И.И. составляла от 1 до 8,3 экз./рыбу.

У красноперки в 2023-2024 гг. обнаружено 5 видов паразитов и один неопределенный до вида (табл. 8). В 2014-15 гг. на обследования был взят только 1 экз., который был высоко заражен A. muehlingi.

Таблица 8 Видовой состав и зараженность красноперки паразитами

| Вид паразита | ЭИ, % | ИИ ср., экз./рыбу | ИО, экз./ рыбу |

|---|---|---|---|

| Tylodelphys clavata | 25,0 | 10,0 | 2,5 |

| Diplostomum sp. | 75,0 | 1,7 | 1,3 |

| Posthodiplostomum cuticola | 75,0 | 9,3 | 7,0 |

| Apophallus muehlingi | -/75,0 | 600,0*/33,3 | -/25,0 |

| Paracoenogonimus ovatus | -/100,0 | 30*/50,0 | -/50,0 |

| Metorchis xanthosomus | 50,0 | 25,0 | 12,5 |

Примечание: * - в 2014-2015 гг. обследован 1 экз.

У плотвы обнаружено 7 видов паразитов и один неопределенный до вида (табл. 9). В 2023-2024 гг. увеличилась встречаемость и зараженность рыб Paracoenogonimus ovatus в 2-3 раза (АИИ составила от 80 до 330 экз./рыбу, тогда как в 2014-2015 гг. этот показатель находился в пределах 50-110 экз./рыбу). Во все периоды исследования встречаемость Apophallus muehlingi была высокой (у 100% рыб), при этом отмечено увеличение инвазии плотвы этим видом паразита (А.И.И. составила от 10 до 65 экз./ рыбу, в 2014-2015 гг. А.И.И. была 1-34 экз./рыбу).

Таблица 9 Видовой состав и зараженность плотвы паразитами

| Вид паразита | ЭИ, % | ИИ ср., экз./рыбу | АИИ, экз./ рыбу | ИО, экз./ рыбу |

|---|---|---|---|---|

| Tylodelphys clavata | 40,0/50,0 | 6,0/2,5 | 2,0-13,0/ 1,0-4,0 | 2,6/1,0 |

| Posthodiplostomum brevicaudatum** | 25,0 | 1,0 | - | 0,3 |

| Diplostomum sp. | 70,0/50,0 | 17,2/2,0 | 2,0-13,0/1,0-3,0 | 12,3/1,0 |

| Posthodiplostomum cuticola | 70,0/50,0 | 22,4/8,5 | -/3,0-14,0 | 16,0/4,3 |

| Apophallus muehlingi | 100,0 | 13,3/27,5 | 1,0-34,0/10,0-65,0 | 13,3/27,5 |

| Paracoenogonimus ovatus | 40,0/100,0 | 80,0/185,0 | -/80,0-330,0 | 34,3/185,0 |

| Metorchis xanthosomus** | 50,0 | 25,0 | 20,0-30,0 | 12,5 |

| Pseudamphistomum truncatum | 30,0/50,0 | 20,0/10,0 | 10,0-30,0 | 5.7/5.0 |

Примечание: * - перед чертой данные по результатам паразитологического исследования 2014-2015 гг., за чертой данные, полученные в 2022-2023 гг.; ** - приведены усредненные данные за оба периода

Снизилась встречаемость и зараженность рыб Posthodiplostomum cuticola, в последние годы АИИ составила от 3 до 14 экз./рыбу, тогда как в период 2014-2015 гг. этот показатель находился в пределах от 1 до 83 экз./рыбу. Другие виды паразитов встречались у 25-50% рыб, АИИ составляла от 1 до 30 экз./рыбу.

У линя, обследованного только в 2014-15 гг., обнаружено 3 вида паразитов и один неопределенный до вида (табл. 10). Максимальные значения зараженности отмечено для паразитических рачков Ergasilus sieboldi (А.И.И. составила от 4 до 16 экз./ рыбу). Другие виды паразитов встречались у 33-67% рыб, А.И.И. составляла от 1 до 3 экз./рыбу.

Таблица 10 Видовой состав и зараженность линя паразитами

| Вид паразита | ЭИ, % | ИИ ср., экз./рыбу | АИИ, экз./ рыбу | ИО, экз./ рыбу |

|---|---|---|---|---|

| Diplostomum sp. | 33,0 | 1,0 | - | 0,3 |

| Asymphylodora tincae | 67,0 | 3,0 | - | 2,0 |

| Caryophyllaeus fimbriceps | 33,0 | 1,0 | - | 0,3 |

| Ergasilus sieboldi | 67,0 | 10,0 | 4,0-16,0 | 6,7 |

В паразитофауне рыб Угличского водохранилища выявили 36 видов паразитов и 3 неопределенных до вида. Большая часть па- разитофауны представлена автогенными видами - 67% (26 видов), аллогенные составляют 33% (13 видов). В видовом составе паразитов рыб преобладают виды-генералисты - 77% (30 видов), виды-специалисты составляют 23% (9 видов). Широко специфичными паразитами (генералистами) являются Tylodelphys clavata, Diplostomum sp., Apophallus muehlingi и Ergasilus sieboldi, которые паразитируют у разных хозяев. Встречаемость этих видов паразитов у рыб составляет от 20 до 100% при интенсивности инвазии от 1 до 87 экз./рыбу.

У большинства видов паразитов (56%) выявлен только один вид хозяина, из них специалистами являются Trypanosoma schulmani (щука), T. luciopercae (судак), T. percae (окунь), Myxobolus sander (судак), Tetraonchus monenteron (щука), Dactylogyrus falcatus (лещ), Dactylogyrus cornu (густера), Asymphylodora tincae (линь), Acntneres percarum (судак). Встречаемость их у рыб составляла от 10 до 70%. Среди них высокое заражение выявлено миксоспоридиями Myxobolus sander у судака (И.И.ср .= 70 цист/рыбу) и моногенеями Tetraonchus monenteron у щуки (И.И.ср. = 32 экз./рыбу). Это можно объяснить известной закономерностью, когда узкоспецифичный вид может достигать высокой численности в хозяине [20].

Паразиты, населяющие популяцию одного вида хозяина, формируют компонентное сообщество. У рыб в Угличском водохранилище в паразитофауне обнаружено от 4 до 14 видов паразитов. Наиболее богатый видовой состав выявлен в паразитофауне леща (14 видов), судака (11 видов) и окуня (10 видов). Затем, у щуки - 9, густеры и плотвы по 8 видов, берша - 7, красноперки - 6, линя - 4.

Таблица 11 Доминантные виды паразитов рыб в Угличском водохранилище

| Вид рыб | Доминантный вид паразитов | Характеристика доминантного вида* | Индекс Бергера- Паркера (D) |

|---|---|---|---|

| Щука Esox lucius | Tetraonchus monenteron | АВ/С | 0,398 |

| Берш Sander volgensis | Ichthyocotylurus variegatus | АЛ/Г | 0,726 |

| Судак Sander lucioperca | Ergasilus sieboldi | АВ/С | 0,521 |

| Окунь Perca fluviatilis | Apophallus muehlingi | АЛ/Г | 0,733 |

| Лещ Abramis brama | Paracoenogonimus ovatus | АЛ/Г | 0,576 |

| Густера Blicca bjoerkna | Paracoenogonimus ovatus | АЛ/Г | 0,433 |

| Плотва Rutilus rutilus | Paracoenogonimus ovatus | АЛ/Г | 0,706 |

| Красноперка Scardinius erythrophthalmus | Paracoenogonimus ovatus | АЛ/Г | 0,387 |

| Линь Tinca tinca | Ergasilus sieboldi | АВ/Г | 0,677 |

Примечание: * - АВ - автогенный вид, АЛ - аллогенный вид; Г -виды-генералисты, С - виды-специалисты.

У хищных рыб доминантными видами в паразитофауне являются паразиты из разных систематических групп. У щуки - моно-генеи Tetraonchus monenteron, у судака - Ergasilus sieboldi, у бер-ша - Ichthyocotylurus variegatus, у окуня - Apophallus muehlingi (табл. 11). Возможно, разнообразие доминантных видов у окуневых рыб (берша, судака и окуня) связано с их приуроченностью к различным биотопам в водохранилище.

У карповых рыб (лещ, густера, плотва, красноперка) доминантным видом являются метацеркарии трематоды Paracoenogonimus ovatus (табл. 11), которые в инцистируемом состоянии находятся в мышцах. Наиболее зараженными ими являются лещ и плотва, интенсивность инвазии достигает до 740 экз./рыбу и 330 экз./рыбу, соответственно (при средней интенсивности инвазии 182 и 185 экз./рыбу). В паразитофауне линя доминантным видом является Ergasilus sieboldi.

Отношение доминирующих видов в паразитофауне рыб оцениваем по непараметрическому индексу Бергера-Паркера, который показывает долю доминирования видов в сообществах. Чем он выше, тем меньше разнообразие и увеличение степени доминирования одного вида, и наоборот, чем меньше его значения, тем больше выравненность обилия видов.

По расчету индекса Бергера-Паркера показало, что наибольшая выравненность обилия видов в паразитофауне у красноперки (0,387) и щуки (0,398). У берша, окуня и плотвы показатели индекса Бергера-Паркера высокие, соответственно, составляют 0,726, 0,733 и 0,706, что характеризует паразитофауну этих видов рыб с преобладанием массового (доминантного) вида паразитов (табл. 11).

Происходящие в водных объектах экологические изменения отражаются на перераспределении доминирующих видов паразитов, изменяется соотношение различных фаунистических комплексов [17]. За 10 прошедших лет с 2014 г. по 2024 г. в Угличском водохранилище у карповых рыб снизилась встречаемость и численность метацеркарий трематоды Posthodiplostomum cuticola, но увеличилась - Paracoenogonimus ovatus. У окуня увеличилась численность Apophallus muehlingi, а у плотвы и леща она значительно снизилась. Отмечали снижения численности паразитических рачков Ergasilus sieboldi.

В исследованном материале у рыб выявлены два вида гельминтов, которые представляют потенциальную опасность для теплокровных животных и человека - Pseudamphistomum truncatum и Apophallus muehlingi. Зараженность рыб последним является высокой: у окуня, леща, плотвы, красноперки, густеры она составляет в среднем 44,7 экз./рыбу.

Формирование паразитофауны в водоеме длительный эволюционный процесс, связанный с изменениями абиотических и биотических компонентов биоценоза. В пределах конкретных экосистем выявляются определенные взаимоотношения паразитических организмов и их хозяев [12]. В Угличском водохранилище происходит направленное изменение экологических условий на повышения эвтрофности водоема, что приводит к ослаблению механизмов сложившегося равновесия в экосистеме и изменению её биотической структуры. В паразитофауне рыбного сообщества этого водоема наибольшее количество видов составляют трематоды, на которые приходится 37% от общего количества выявленных видов. Таким образом, в Угличском водохранилище за последние 10 лет создаются благоприятные условия для поддержания трехксенных циклов и формирования природных очагов эпизоотически и эпидемиологически значимых видов, таких как Diplostomum sp., Posthodiplostomum cuticola, Ichthyocotylurus variegatus, I. eraticus, Paracoenogonimus ovatus, Pseudamphistomum truncatum и Apophallus muehlingi.

Заключение. В паразитофауне рыб Угличского водохранилища выявили 36 видов паразитов и 3 неопределенных до вида. Большая часть паразитофауны представлена автогенными видами -67% (26 видов), аллогенные составляют 33% (13 видов). В видовом составе паразитов рыб преобладают виды-генералисты - 77% (30 видов), виды-специалисты составляют 23% (9 видов). Широко специфичными паразитами (генералистами) являются Tylodelphys clavata, Diplostomum sp., Apophallus muehlingi и Ergasilus sieboldi, которые паразитируют у разных хозяев. Встречаемость этих видов паразитов у рыб составляет от 20 до 100% при интенсивности инвазии от 1 до 87 экз./рыбу. В результате проведенных исследований установлено, что в Угличском водохранилище за последние 10 лет создаются благоприятные условия для поддержания трехксенных циклов и формирования природных очагов эпизоотически и эпидемиологически значимых видов паразитов рыб.

Список литературы:

1. Алимов А. Ф. Элементы теории функционирования водных экосистем. Наука. 2000; 147 с.

2. Базаров М. И., Соломатин Ю. И. Плотность рыбного населения и его видовое разнообразие на русловых участках Угличского водохранилища. Фундаментальные исследования. 2013; (4): 99-102.

3. Быховская-Павловская И. Е. Паразиты рыб: руководство по изучению. Наука. 1985; 123 с.

4. Жохов А. Е., Пугачева М. Н., Молодожникова Н. М. [и др.]. Гельмин-тофауна ерша Gymnocephalus cernuus (Perciformes, Percidae) Рыбинского водохранилища: восстановление после депрессии численности хозяина. Вопросы ихтиологии. 2006; (46 (5): 702-707.

5. Жохов А. Е., Пугачева М. Н. Очаг описторхоза в Ярославской области. Труды ИБВВ РАН. 2019; (87 (90): 31-40.

6. Изюмова Н. А. Паразитофауна рыб водохранилищ СССР и пути её формирования. Наука. 1977; 284 с.

7. Исупова М. В. Угличское водохранилище. 2022.

8. Колесникова И. Я. Паразитические простейшие леща (Abramis brama L.) Рыбинского водохранилища. Паразитология. 1994; (28 (5): 410-415.

9. Кривошей В. А. Река Волга (проблемы и решения). 2015; 92 с.

10. Лапкина Л. Н., Жарикова Т. И., Свирский А. М. Зараженность рыб пиявками (сем. Piscicolidae) в волжских водохранилищах. Паразитология. 2002; (2 (36): 132-139.

11. Судариков В. Е., Шигин А. А., Курочкин Ю. В. [и др.]. Метацер-карии трематод - паразиты пресноводных Центральной России. Наука. 2002; 298 с.

12. Новак А. И. Инвазии рыб в водоемах с различными экологическими условиями. Российский паразитологический журнал. 2010; (2): 6-10.

13. Определитель паразитов пресноводных рыб фауны СССР. Паразитические простейшие. Наука. 1984; (1): 428 с.

14. Определитель паразитов пресноводных рыб фауны СССР. Паразитические многоклеточные. Наука. 1985 (2). 425 с.

15. Определитель паразитов пресноводных рыб фауны СССР. Паразитические многоклеточные. Наука. 1987 (3). 583 с.

16. Головина Н. А., Авдеева Е. В., Евдокимова Е. Б. [и др.]. Практикум по ихтиопатологии: учебное пособие. МОРКНИГА. 2016; 417 с.

17. Румянцев Е. А. Эволюция фауны паразитов рыб в озерах. 1996; 187 с.

18. Русинек О. Т. Паразиты рыб озера Байкал (фауна, сообщества, зоогеография, история формирования). 2007; 571 с.

19. Шайхутдинова А. А. Методы оценки биоразнообразия: методические указания. ОГУ. 2019; 37 с.

20. Combe S. С. Finess of parasites: pathology and selection. Int. J. Parasitol. 1997; (27): 1.

Сведения об авторах:

Клец Наталия Николаевна, заместитель заведующего лабораторией водных биологических ресурсов Филиала по пресноводному рыбному хозяйству ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии»; 141821, Московская область, Дмитровский г.о., пос. Рыбное, 40 а; e-mail: 6320236@mail.ru.

Головина Нина Александровна, доктор биологических наук, профессор, главный специалист лаборатории ихтиопатологии Филиала по пресноводному рыбному хозяйству ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии»; заведующий кафедрой «Аквакультура и экология» Дмитровского рыбохозяйственного технологического института (филиала) Астраханского государственного технического университета; 141821, Московская область, Дмитровский г.о., пос. Рыбное, 40 а; e-mail: kafvba@mail.ru.

Головин Павел Петрович, кандидат биологических наук, ведущий специалист лаборатории ихтиопатологии Филиала по пресноводному рыбному хозяйству ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии»; 141821, Московская область, Дмитровский г.о., пос. Рыбное, 40 а; e-mail: romanova@vniiprh.vniro.ru.

Вишторская Антонина Александровна, специалист лаборатории ихтиопатологии Филиала по пресноводному рыбному хозяйству ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии»; 141821, Московская область, Дмитровский г.о., пос. Рыбное, 40 а.

Сехина Ольга Васильевна, специалист лаборатории ихтиопатологии Филиала по пресноводному рыбному хозяйству ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии»; 141821, Московская область, Дмитровский г.о., пос. Рыбное, 40 а; e-mail: sekhina@vniiprh.vniro.ru.

Михайлова Марина Викторовна, кандидат биологических наук, доцент, заведующий лабораторией экобиотехнологии ФГБНУ «Научно-исследовательский институт биомедицинской химии имени В.Н. Ореховича»; 119121, Москва, ул. Погодинская, 10, стр. 8; e-mail: m_mikhailova@mail.ru.

Лысенко Александр Анатолиевич, доктор ветеринарных наук, профессор кафедры терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И. Т. Трубилина»; 350044, г. Краснодар, ул. Калинина, 13; тел.: 8-961-5075415; e-mail: vet.kubgau@mail.ru.

Ответственный за переписку с редакцией: Романова Наталья Николаевна, кандидат биологических наук, доцент, заведующий лабораторией ихтиопатологии Филиала по пресноводному рыбному хозяйству ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии»; 141821, Московская область, Дмитровский г.о., пос. Рыбное, 40 а; тел.: 8-495-1086856 (+132); e-mail: romanova@vniiprh.vniro.ru.

Вклад авторов:

Романова Н.Н.: разработка концепции, курирование данных, формальный анализ, проведение исследования, разработка методологии, административное руководство исследовательским проектом, предоставление ресурсов, научное руководство, валидация результатов, визуализация, написание рукописи - рецензирование и редактирование.

Клец Н.Н.: формальный анализ, проведение исследования, валидация результатов, визуализация, написание черновика рукописи.

Головина Н.А.: разработка концепции, курирование данных, разработка методологии, административное руководство исследовательским проектом, предоставление ресурсов, научное руководство, визуализация, написание рукописи - рецензирование и редактирование.

Головин П.П.: формальный анализ, проведение исследования, валидация результатов, визуализация, написание черновика рукописи.

Вишторская А.А.: проведение исследования, валидация результатов, визуализация, написание черновика рукописи.

Сехина О.В.: проведение исследования, валидация результатов, визуализация, написание черновика рукописи.

Михайлова М.В.: формальный анализ, проведение исследования, валидация результатов, визуализация, написание черновика рукописи.

Лысенко А.А.: научное руководство, визуализация, написание рукописи - рецензирование и редактирование.

Конфликт интересов: авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

http://www.vetkuban.com/num3_202510.html