Донник И.М. ФГБОУ ВПО "Уральский государственный аграрный университет", г. Екатеринбург

Джаилиди Г.А. государственное управление ветеринарии Краснодарского края, г. Краснодар

Якубенко Е.В., Тихонов С.В. ГКУ КСББЖ "Краснодарская", г. Краснодар

В настоящее время лейкоз крупного рогатого скота зарегистрирован практически во всех субъектах Российской Федерации, в том числе и в Краснодарском крае. Только в Свердловской области получено стойкое благополучие по данной инфекции [9]. С 90-х годов прошлого столетия лейкоз занимает первое место в структуре инфекционной патологии животных. Эффективные средства и методы лечения этого заболевания не разработаны ни в одной стране мира.

Лейкоз крупного рогатого скота - хроническая инфекционная болезнь опухолевой природы, основной признак которой - злокачественное разрастание клеток кроветворных органов с нарушением их созревания, в результате чего происходит диффузная инфильтрация органов этими клетками или появляются опухоли [12]. Возбудителем является экзогенный ретровирус - вирус лейкоза крупного рогатого скота (ВЛКРС), имеющий структурное и генетическое сходство с вирусом Т-клеточного лейкоза человека. ВЛКРС содержит фермент РНК-зависимую ДНК-полимеразу или транскриптазу, благодаря которой образуется ДНК-копия вирусной РНК, которая интегрирует в геном клетки [6, 15].

В России возникновение лейкоза связывают с завозом племенного скота в 1940, 1945-1947 гг. из Германии. Однако, официально в нашей стране он регистрируется с 1965 года, то есть со времени принятия первой временной инструкции по борьбе с этим заболеванием. Основу диагностики в то время составлял патоморфо-логический метод. В дальнейшем, это заболевание распространилось повсеместно, в том числе в Краснодарский край, являющийся крупнейшим производителем и поставщиком сельскохозяйственной продукции и сырья молочного животноводства [3].

Целью исследований явился анализ распространения лейкоза крупного рогатого скота и мер борьбы с ним в Краснодарском крае.

Материалы и методы. Исследования проводили в животноводческих хозяйствах различных форм собственности, в период с 1990 по 2013 год, в ГКУ КСББЖ "Краснодарская", на базе ФГБУ "Краснодарская МВЛ", ГБУ "Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория", межрайонных, районных и зональных лабораториях Краснодарского края. Диагностика лейкоза проводилась на основании "Методических указаний по диагностике лейкоза крупного рогатого скота", утвержденных руководителем Департамента ветеринарии МСХ РФ М.В. Кравчуком 23 августа 2000 года N° 13-7-2/2130 [8].

Результаты исследований. В Краснодарском крае лейкоз крупного рогатого скота начали регистрировать с 1962 года.

В семидесятых годах двадцатого столетия на 73 хозяйства края официально были наложены ограничения по лейкозу крупного рогатого скота. Проводимые в неблагополучных по лейкозу хозяйствах мероприятия с использованием клинико-гематологической диагностики болезни не принесли заметного положительного результата, поскольку не было достигнуто оздоровление хозяйств [3]. В настоящее время, по итогам 2013 года, на основании Закона "О ветеринарии", приказа Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 19 декабря 2011 года N°476 и Правил по профилактике и борьбе с лейкозом крупного рогатого скота, утверждённых приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации от 11 мая 1999 года N° 359, приказами государственного управления ветеринарии Краснодарского края установлены ограничительные мероприятия (карантин) в 130 хозяйствах частного и общественного сектора.

К серологической диагностике лейкоза в нашей стране приступили с 1985 года. При этом, ежегодно увеличивалось число животных, подвергаемых серологической диагностике. Во многих предприятиях, даже с высоким уровнем инфицированности, этот метод хорошо себя зарекомендовал, а его использование позволило полностью оздоровить стада [10].

С 1989 года в крае приступили к внедрению серологического (РИД) контроля животных, зараженных ВЛКРС, а также введение в практику оценки на лейкоз на основании результатов комплексной прижизненной диагностики (серологическими, гематологическими и клиническими методами с учётом иммунологических аспектов) [3, 4, 5, 7].

Опыт диагностики лейкоза крупного рогатого скота, накопленный отечественными и зарубежными учёными, позволяет с уверенностью утверждать, что лейкоз является управляемой инфекцией и ликвидировать болезнь можно в хозяйствах с любым уровнем зараженности вирусом лейкоза крупного рогатого скота [1, 3, 4, 11, 15]. В настоящее время лейкоз рассматривают как болезнь, которая представляет потенциальную опасность для генофонда племенного и молочного скота, и при отсутствии планомерной работы имеет тенденцию к дальнейшему нарастанию. Исследования российских ученых показали, что разработка и реализация программ борьбы с лейкозом крупного рогатого скота в молочном и мясном скотоводстве повышает эффективность племенной работы [1].

Таблица 1. Объем и результаты диагностических исследований крупного рогатого скота в животноводческих организациях и личных подсобных хозяйствах граждан за период с 2004 по 2013 год

| N° п/п | Годы | Гематологические исследования на заболеваемость | Серологические исследования на инфицированность (РИД) (тыс.гол.) | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Исследовано всего (тыс. гол.) | Выявлено больных (тыс.гол.) | % к числу исследованных | Исследовано всего (тыс. гол.) | Выяв-ено РИД+ (тыс.гол.) | % к числу исследованных | ||

| 1 | 2004 | 511,8 | 15,8 | 3,1 | 422,3 | 194,4 | 46,0 |

| 2 | 2005 | 491,2 | 18,4 | 3,7 | 467,6 | 209,9 | 44,9 |

| 3 | 2006 | 412,4 | 16,1 | 3,9 | 448,6 | 162,0 | 36,1 |

| 4 | 2007 | 386,8 | 12,6 | 3,2 | 430,5 | 112,8 | 26,2 |

| 5 | 2008 | 362,1 | 7,3 | 2,0 | 354,4 | 65,8 | 18,6 |

| 6 | 2009 | 344,7 | 5,3 | 1,5 | 508,9 | 55,6 | 10,9 |

| 7 | 2010 | 300,7 | 4,1 | 1,4 | 520,0 | 47,1 | 9,1 |

| 8 | 2011 | 274,5 | 2,9 | 1,1 | 575,4 | 37,5 | 6,5 |

| 9 | 2012 | 230,2 | 2,53 | 1,1 | 586,2 | 41,1 | 7,2 |

| 10 | 2013 | 199,0 | 1,5 | 0,75 | 595,7 | 39,7 | 6,7 |

Лабораторными исследованиями на лейкоз крупного рогатого скота, проведёнными в период с 1990 по 2003 год, установлен рост инфицированности лейкозом крупного рогатого скота в Краснодарском крае, который составил в 1990 году 40%, в 2003 - 47%, количество гематологически больных лейкозом животных за тот же период возросло с 2,2% до 3,0%, то есть вполне достоверно определена тенденция к распространению лейкоза крупного рогатого скота в стадах края.

По результатам последних исследований установлено, что лейкоз крупного рогатого скота причиняет значительный экономический ущерб сельскохозяйственным предприятиям различных форм собственности, при этом годовой надой молока от серопозитивных коров на 12-14 %, а содержание жира на 0,09 % ниже, чем у серо-негативных [13]. Кроме того, вступление России в Таможенный союз и Всемирную Торговую Организацию, способствует ужесточению требований, предъявляемых к животноводческой продукции - мясу и молоку. Так, в хозяйствах агропромышленного комплекса, неблагополучных по лейкозу крупного рогатого скота, в которых установлены ограничительные мероприятия (карантин), а также по истечение 12 месяцев после отмены ограничительных мероприятий, запрещена реализация непереработанного продовольственного (пищевого) сырья животного происхождения (мясо, мясное сырьё, сырое молоко и сырые сливки).

Ущерб, причиняемый лейкозом хозяйству, является следствием: недополучения качественой молочной и мясной продукции; преждевременного падежа или вынужденной выбраковки и убоя больных лейкозом коров; убоя быков производителей; затрат на обеззараживание молока (пастеризацию, так как сырое молоко от зараженных животных запрещено использовать для питания людей); утилизации туш больных животных; недополучения молодняка, потери его племенной ценности и ограничения в реализации; перевода племенных животных в категорию товарных; затрат на проведение ветеринарно-санитарных и зоотехнических мероприятий; затрат на проведение противолейкозных мероприятий.

Кроме того, продукты больных лейкозом животных - молоко и мясо - содержат вредные метаболиты триптофана, лизина и других циклических аминокислот, обладающих выраженными канцерогенными свойствами, и, следовательно, являются экологически опасными для человека.

В связи с высоким уровнем инфицированности и заболеваемости вирусом лейкоза крупного рогатого скота, в регионе была принята краевая целевая программа "Профилактика и ликвидация лейкоза крупного рогатого скота в Краснодарском крае" на 2004-2013 годы (далее Программа), предусматривающая снижение количества животных, больных и инфицированных вирусом лейкоза крупного рогатого, а также снижение уровня заболеваемости и инфицированнос-ти вирусом лейкоза крупного рогатого скота в хозяйствах [14]. С этой целью были привлечены ведущие учёные-лейкозологи, для оказания методической помощи.

Во всех животноводческих организациях и личных подсобных хозяйствах граждан при проведении оздоровительных мероприятий против лейкоза был заложен метод поэтапной замены серо-позитивного скота серонегативным, и через определенное время получены необходимые результаты, позволяющие улучшать эпизоотическую ситуацию по лейкозу в хозяйствах, муниципальных образованиях и, в целом, по краю [11].

При формировании комплексных планов оздоровительных мероприятий по профилактике и ликвидации лейкоза учитывали: уровень инфицированности животных разного возраста, клинико-ге-матологические показатели на лейкоз, технологические особенности ведения скотоводства, обеспеченность животноводческими помещениями, организационно-хозяйственные, экономические и другие условия конкретного сельхозпредприятия, сокращение возможности антропогенных факторов передачи инфекции.

В ходе реализации Программы, за период с 2004 по 2013 год, исследование на носительство ВЛКРС проводили в соответствии с требованиями "Методических указаний по диагностике лейкоза крупного рогатого скота", утвержденных Департаментом ветеринарии МСХ РФ 23 августа 2000 года и с учётом методических рекомендаций ВИЭВ и Уральского НИВИ [2, 8].

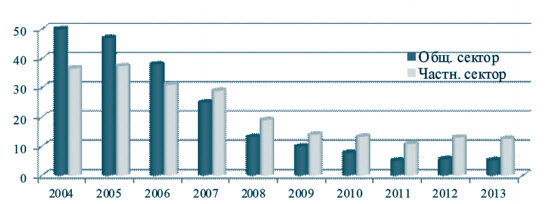

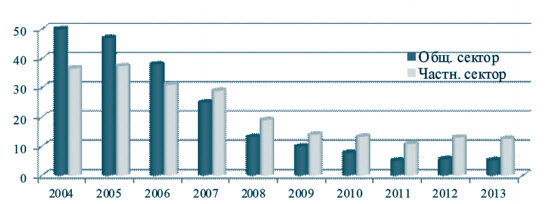

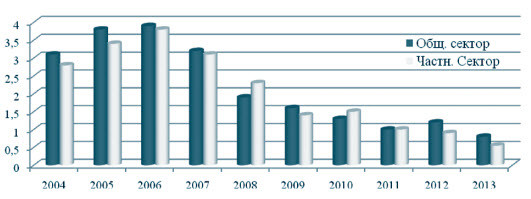

За указанный период в сельскохозяйственных организациях и личных подсобных хозяйствах граждан исследовано гематологическим методом 3513,4 тыс. голов скота, количество больных лейкозом животных в общественном секторе снизилось с 3,1 % до 0,75 %, серологическим методом исследовано 4999,6 тыс. голов, а инфици-рованность скота в хозяйствах снизилась с 46,0 % до 6,7 %. Заболеваемость и инфицированность крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях и личных подсобных хозяйствах граждан представлена на рисунках 1, 2.

Рис. 1. Инфицированность крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях и личных подсобных хозяйствах граждан (%)

Рис. 2. Заболеваемость крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях и личных подсобных хозяйствах граждан (%)

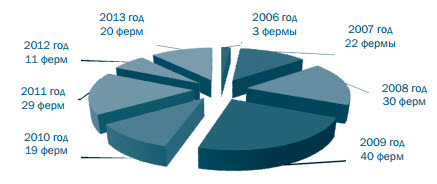

В соответствии с требованиями правил по борьбе и профилактике лейкоза, на фермах животноводческих предприятий организованы мероприятия по недопущению передачи возбудителя вируса лейкоза и в 2013 году в масштабах края (рисунок 3), получены следующие результаты: выпойка телят пастеризованным молоком организована на 192 фермах (43,4%); использование заменителя цельного молока - на 87 фермах (19,6%); использование молока от здоровых серонегативных коров - на 61 ферме (13,8%); применение одноразовых систем для взятия крови организовано на 421 ферме (95,2%); -применение одноразовых шприцов для вакцинаций - на 396 фермах (89,6%); разделение молодняка крупного рогатого скота в серопози-тивные и серонегативные группы проведено на 229 фермах (51,8%); раздельное проведение отелов серопозитивных и серонегативных коров и нетелей организовано на 146 фермах (33,0%).

Рис. 1. Количество животноводческих ферм, на которых поводятся мероприятия по недопущению передачи возбудителя лейкоза (%)

Рис. 2. Количество животноводческих ферм, оздоровленных от вируса лейкоза крупного рогатого скота за период реализации Программы (2004-2013 годы)

Следует отметить, что в 2013 году отменены ограничительные мероприятия в трёх сельскохозяйственных предприятиях Гульке-вичского, Ейского и Каневского районов с поголовьем более 7,5 тыс. голов крупного рогатого скота. Успешно идёт оздоровление сельскохозяйственных предприятий Новокубанского района (ЗАО КСП "Хуторок", АгроХолдинг "Кубань" ОАО "Конный завод "Восход", СПК " колхоз им. Ленина"), Красноармейского района (РГПЗ "Красноармейский"), Брюховецкого района (ЗАО "Победа") и другие.

Использование различных организационных подходов в оздоровлении скота от вируса ВЛКРС, во многом определён особенностями ведения скотоводства в сельскохозяйственных организациях и личных подсобных хозяйствах граждан, что нашло отражение в неоднозначности конечных результатов заболеваемости и инфициро-ванности скота в указанных категориях хозяйств.

Таким образом, по мере развертывания противолейкозных мероприятий, стабилизировалась, а затем улучшилась эпизоотическая ситуация по лейкозу в сельскохозяйственных организациях и личных подсобных хозяйствах граждан, при этом значительно возрастал объем серологических исследований с единовременным снижением уровня инфицированности скота, снижался объем гематологических исследований и выделение гематологически больных животных. Это способствовало уменьшению экономического ущерба, связанного с заболеванием животных лейкозом крупного рогатого скота и ограничениями в реализации племенного молодняка, а также молока и мяса.

Список литературы:

Резюме. В работе сообщается о морфологии возбудителя лейкоза крупного рогатого скота и возникновении заболевания на территории России и Краснодарского края, о динамике распространения лейкоза крупного рогатого скота до 2004 года (принятия "противолейкозной" программы в крае) и снижения уровня больных и инфицированных животных в период действия программы "Профилактика и ликвидация лейкоза крупного рогатого скота в Краснодарском крае".

При анализе статистических данных установлено, что с 2004 по 2013 года уровень инфицированности крупного рогатого скота в общественном секторе снизился почти в 10 раз, с 50,0 % до 5,2 %, а количество больных животных уменьшилось с 3,1 % до 0,8 %. В результате проводимых работ в личных подсобных хозяйствах граждан, уровень инфицированности снизился с 36,6 % до 12,5 %, а количество больных животных уменьшилось с 2,8 % до 0,55 %.

В целях недопущения передачи вируса лейкоза в крае, организована выпойка телят пастеризованным молоком на 43,4 % ферм, использование заменителя цельного молока проводится на 19,6 % ферм, использование молока от здоровых серонегативных коров - на 13,8 % ферм, применение одноразовых систем для взятия крови - на 95,2 % ферм, применение одноразовых шприцов для вакцинаций - на 89,6 % ферм, разделение молодняка крупного рогатого скота в серопозитивные и серонегативные группы проведено на 51,8 % ферм, раздельное проведение отелов серопозитивных и серонегативных коров и нетелей организовано на 33,0 % ферм.

В результате развертывания противолейкозных мероприятий улучшилась эпизоотическая ситуация по лейкозу в сельскохозяйственных организациях и личных подсобных хозяйствах граждан.

Ключевые слова: лейкоз крупного рогатого скота, распространение, инфекционная болезнь, экзогенный ретровирус, ограничительные мероприятия, диагностические исследования, экономический ущерб, вирус, ин-фицированность, заболеваемость, статистический анализ, животоноводческая продукция.

Сведения об авторах:

Донник Ирина Михайловна, доктор биологических наук, академик РАСХН, профессор, ректор ФГБОУ ВПО "Уральский государственный аграрный университет"; 620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Карла Либк-нехта, 42; тел.: 8 (343)371-33-63; e-mail: rector@ursaca.ru.

Джаилиди Георгий Анастасович, кандидат биологических наук, руководитель государственного управления ветеринарии Краснодарского края; г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 36; 8(861)262-19-23; e-mail: dga@uv.krasnodar. ru.

Якубенко Елена Васильевна, кандидат биологических наук, начальник ГКУ КСББЖ "Краснодарская"; г. Краснодар, ул. Калинина, 15/1; тел.: 8(861)221-59-92; e-mail: vetkuban@mail.ru.

Ответственный за переписку с редакцией: Тихонов Сергей Валерьевич, кандидат биологических наук, главный ветеринарный врач ГКУ КСББЖ "Краснодарская"; 350064, г. Краснодар, 1-е отделение УОХ "Кубань", ул. Красная 13, кв. 6; 8(918)4811936; e-mail: tikhonov14@mail.ru.

UDC 619:616.98:578.828.11 EPIZOOTOLOGICAL ASPECTS OF BOVINE LEUCOSIS IN KRASNODAR REGION

Donnik I.M., Dzhailidi G.A., Yakubenko E.V., Tikhonov S.V.

Summary. Data on the prevalence of leucosis of large horned cattle and the morphology of the bovine leucosis pathogen are presented in the article. Statistical analysis on laboratory tests for cattle in the period from 1990 to 2003 was made by the authors. Prior to 2004, the level of infection rate and disease in the farms of the public sector increased to 50% and 3.1%, respectively. In the period from 2004 to 2013, infection of large horned cattle declined to 5.2%, and diseased animals decreased to 0.8%. During this period 160 farms, with 119.5 thousand heads of large horned cattle improved their health. Infection rate in individual sector in 2004 was 36.6%, and morbidity - 2.8%. By 2013, the number of infected animals was 12.5%, and diseased animals - 0.55%. Restrictive measures in three farms of Krasnodar region with livestock more than 7.5 million heads of cattle were canceled. Launching of antileukemic activities improved epizootic situation on bovine leucosis in agricultural organizations and personal subsidiary plots of citizens that helped to reduce economic losses and restrictions in the implementation of breeding young growth, as well as milk and meat.

Keywords: bovine leucosis, spread, infectious disease, exogenous retrovirus, restrictive measures, diagnostic studies, economic damage, virus, infection, morbidity, statistical analysis, production of animal origin.

References:

Author affiliation:

Donnik Irina M., D.Sc. in Biology, Academician of RAS, professor, rector of the Urals State Agrarian University; 42, Karla Libknekta st., Yekaterinburg, Sverdlovsk area, 620075; ph.: 8 (343) 371-33-63; e-mail: rector@urgau.ru.

Dzhailidi Georgy A., Ph. D. in Biology, Head of the State Veterinary Department of Krasnodar region; 36, Rashpilevskaya st., Krasnodar, 350000; phone: 8 (861) 262-19-23; e-mail: dga@uv.krasnodar.ru.

Yakubenko Elena V., Ph.D. in Biology, Head of the Krasnodar Regional Station of fighting against animal diseases; 15/1, Kalinina st., Krasnodar, 350044; ph.: 8 (861) 221-59-92; e-mail: vetkuban@mail.ru.

Responsible for correspondence with the editorial board: Tikhonov Sergey V., Ph.D. in Biology, chief veterinarian of the Krasnodar regional station of fighting against animal diseases; 6/13, Krasnaya st., TEF "Kuban", Krasnodar, 350064; ph.: 8(918)4811936; e-mail: tikhonov14@mail.ru.

http://www.vetkuban.com/num2_201406.html